Pollen besitzen ein für jede Pflanzenart spezifisches Mikrobiom!

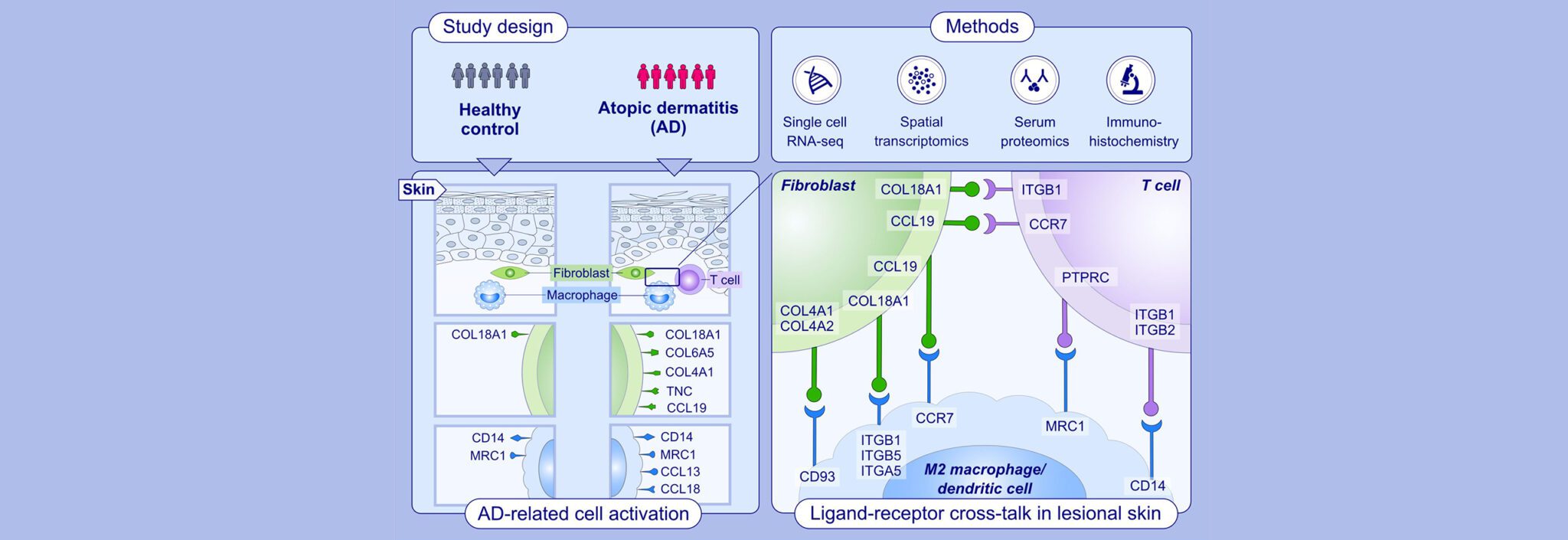

Die Anzahl und Schwere der Erkrankungen auf Grund von Pollenallergien steigt stetig an. Inzwischen gehen die Wissenschaftler davon aus, dass die pflanzeneigenen Abwehrmechanismen gegen Umweltfaktoren, wie etwa Abgase oder ungünstige mikrobielle Überbelastung, einen entscheidenden Anteil an der Allergenität von Pollen und Pollenbeisubstanzen tragen. Dabei ist wichtig zu verstehen, dass Mikroben an sich noch keine negative Auswirkung auf Pflanzen (und Menschen) haben. Vielmehr scheint die „richtige Mischung“ (Diversität) von Mikroben entscheidend für die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt zu sein. Die unten genannte Publikation beschreibt zunächst, welche unterschiedliche Art und Anzahl von Mikroben auf Birken- und Gräserpollen sitzen. Beschrieben werden einerseits die Unterschiede im Pollenmikrobiom zwischen verschiedenen Pflanzenarten und zum anderen die Unterschiede zwischen dem Pollenmikrobiom der gleichen Pflanzenart, aber unter dem Einfluss verschiedener Umweltfaktoren wie etwa Standort und Schadstoffbelastung. In einem zweiten Schritt wurden mögliche Zusammenhänge zwischen Luftverschmutzung, Pollenmikrobiom und der Allergenität von Pollen hergestellt.

Wenn wir die Umwelt weniger schädigen, wird auch die Allergenität von Pflanzenpollen sinken.